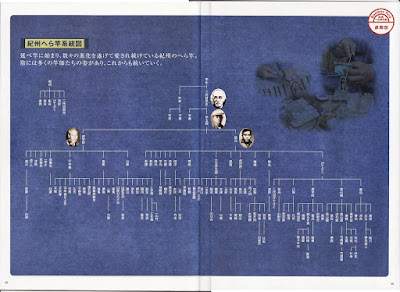

紀州へら竿系統図を眺めて

紀州へら竿の系統を概観するには、どうしても系統図をご紹介したいところである。 この図は、紀州製竿組合の作成したパンフレットに掲載されており、これは竹竿専門店などに置かれ、無料で配布されていた。 それとともに、確か以前は同組合のウェブサイトでもこの系統図が公開されていたはずで、そこへのリンクを張らせて頂ければ事は済んだのだけれど、現在、そのサイト自体が消えてしまっている。 そこで、紀州へら竿の世界をより多くの人に知ってもらい、その発展を期すために、当方の手元にあるパンフレットから、この系統図を画像として掲載させて頂こうと思う(PCではクリック、スマートフォンにおいてはタップとピンチアウトで拡大表示可能)。 さて、同図は些か古いため、現状に即して少々修正しておきたい。 まずは、何人かの竿師の新生がある。 紀誠集、天集の二人が魚集英雄の下で修業を終え、世に出た。 これは無論喜ばしいこととだが、その一方、師である英雄は、平成29年5月に惜しまれつつ世を去った。 玉成同様、組合長を務めた後のことで、これらを鑑みるに、相当な重責を担われたことは否定できないのではないだろうか。 今後、組合におかれては是非考慮頂きたいところだ。 それから、美峰、魚心観の元からは、それぞれ景雲、寿仙が巣立った。 また、京楽を師として楽勇心が出るとともに、既に一家を成していた白楽天は、改銘して現在は楽美正となっている。 少し横道に逸れるけれど、いい機会なので後者の件について述べておこう。 この改銘は、何でも、某メーカーが白楽天という名称を商標登録し、それを盾に使用の差し止めを求めたためとか。 そもそも、白楽天は言うまでもなく中国唐代の大詩人、白居易の字(あざな)である。 いくら商標として登録したからといって、その名を借りているのだから、謙譲の姿勢があってしかるべきではないか――というのが竹竿ファンの私の気持ちで、そんなメーカーの製品は使いたくない。 そして最後に、竿春きよ志が竿春銘を継いだことは、先にご紹介したとおりである。 ところで、系統図を眺めてふと思うのは、竿師には、自らの技術をひたすら追求するタイプと、後継者の育成に重きを置くタイプがあるようだ――ということ。 前者の代表としては、いまさら言うまでもなく櫓聲・至峰が挙げられ、一文字・影舟もこれに当てはめられるであろう。 後者の筆